La maison transpercée : une topographie du fragile

Ce qui frappe d’abord, c’est le silence de la forme. Elle ne cherche ni à séduire, ni à s’imposer. Elle attend, posée au sol, dans une posture de retrait. Et pourtant, tout y est tension.

La maison blanche, réduite à sa géométrie essentielle, devient ici symbole de l’intime. Elle n’est pas habitée — elle est habitacle, presque clinique. Son blanc n’est pas celui de la pureté, mais celui du non-dit, du lieu neutre où l’on projette ses récits. Elle repose sur un petit matelas de coton, matière douce, absorbante, qui évoque à la fois le soin et l’abandon. C’est un lit, un nuage, un coussin de chute.

Mais cette maison est traversée. Une aiguille de cire d’abeille, longue, fine, solaire, la transperce comme une flèche lente. Ce geste est chirurgical, mais sans violence. La cire, matière vivante et instable, ne lacère pas — elle ouvre. Elle introduit une temporalité : celle de la perforation lente, du passage de la lumière à travers le symbole. L’aiguille devient vecteur, axe, direction, mais aussi blessure. Elle transforme l’architecture en corps vulnérable, en espace traversé par une intention invisible. À son extrémité, une demie sphère ovoïde creuse en verre doré, semblable à une cuillère solaire, repose contre la cire. Elle agit comme un contrepoint sacré. Le doré évoque la relique, le précieux, mais le verre reste fragile, cassable. Ce duo cire-verre compose une liturgie muette, une sorte de rituel sans dogme, où la lumière devient matière, et la maison, un lieu traversé plutôt qu’un refuge. Trois pierres, posées côte à côte, maintiennent l’ensemble dans une tension silencieuse. Elles ne sont pas là pour stabiliser. Elles sont présences, gardiens, témoins. Leur disposition évoque une forme de triade : passé, présent, futur ; corps, esprit, mémoire. Elles ne soutiennent pas, elles veillent.

Enfin, le fait que l’ensemble soit posé à même le sol est fondamental. Il refuse la monumentalité, l’autel, le piédestal. Il s’inscrit dans une topographie du fragile, une esthétique de l’horizontalité, où l’œuvre devient presque corps allongé, forme couchée, architecture blessée mais offerte.

Ce n’est pas une maison, c’est une incision dans le symbole. Une tentative de traverser sans briser. Une œuvre qui parle doucement…

Les maisons et le foyer en creux

« Une chaleur qui ne vient pas, une parole qui ne sort pas. »

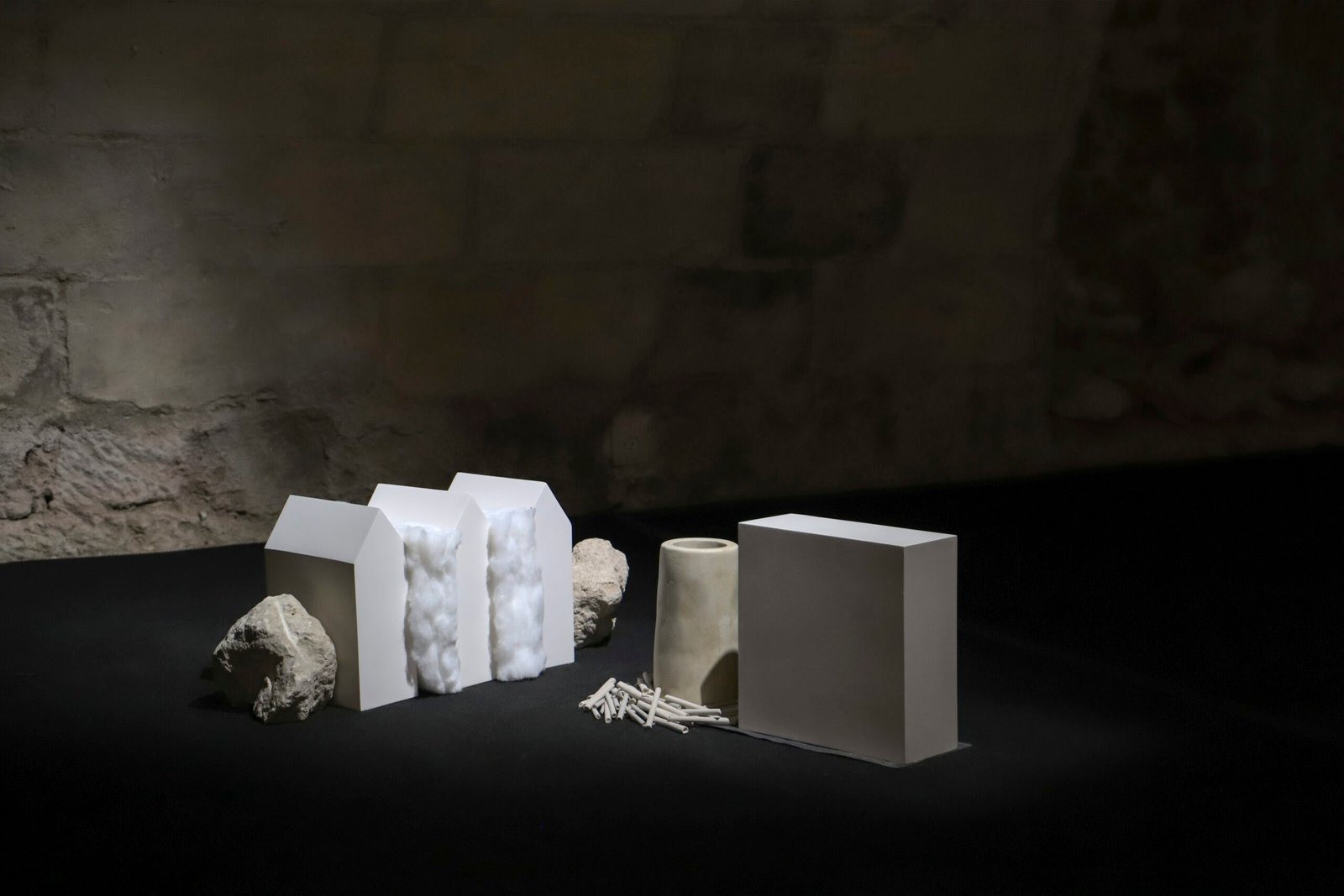

Trois maisons blanches, étroites, dressées comme des figures silencieuses. Elles se ressemblent, mais ne se parlent pas. Entre elles, du coton : matière douce, absorbante, presque étouffante. Le coton ne relie pas — il sépare. Il isole les formes dans une attente suspendue. De chaque amas de coton, deux pierres brutes émergent, comme des ancrages ou des obstacles. Elles encadrent, elles figent. Ce sont des blocs de mémoire, des résistances muettes. Face à ce trio, une structure rectangulaire accueille en creux la forme d’une maison absente. Elle est l’empreinte inversée, le négatif d’un abri. Elle ne contient rien, mais elle désigne. C’est une absence sculptée, une forme fantôme.

Juste devant, une cheminée en argile crue, blanche, nue, sans feu. Elle est bouche sans parole, foyer sans chaleur. Elle évoque le centre domestique, mais dans son état d’attente, de non-événement. L’argile, non cuite, refuse la finition. Elle reste ouverte, fragile, prête à tomber. Au pied de cette cheminée, une multitude de petits cylindres en argile crue. Ils sont dispersés, répétés, insistants. Ce sont des souffles figés, des tentatives de langage. Chaque cylindre est une unité, un mot sans voix. Ensemble, ils forment une grammaire du silence, une partition sans son. Tous ces éléments — la cheminée, les cylindres, la structure creuse — sont posés sur une mince plaque rectangulaire de plom. Ce socle, discret mais dense, agit comme une plaque de mémoire, une surface de condensation. Le plomb, matériau lourd, introduit une gravité silencieuse. Il est le poids du non-dit, le support du rituel, la base du fragile. Le plomb ne porte pas : il retient. Il inscrit les formes dans une densité invisible. L’argile crue est le matériau du possible. Elle peut se fissurer, se dissoudre, se transformer. Elle ne dit pas : elle attend.

Cette œuvre parle de la fragilité du nombre, de la répétition comme rituel de résistance. Elle évoque un monde suspendu, où les formes ne s’activent pas, mais persistent. C’est une installation sur le non-dit, sur le foyer éteint, sur la parole empêchée — et sur le poids du silence.

La maison et le foyer protecteur

« Rien ne parle plus fort que ce qui ne se dit pas. »

Sur une mince plaque de plomb, rectangle discret mais dense, se déploie une constellation silencieuse. Le plomb, matériau lourd, toxique, presque interdit, agit ici comme une surface de condensation : il retient les formes, il sature le sol de mémoire.

Au centre, une cheminée d’argile blanche crue, nue, ouverte, sans feu. Elle est bouche sans parole, foyer sans chaleur. Elle évoque l’attente, le creux, le non-événement. L’argile, non cuite, refuse la finition, la solidité, la permanence. Elle reste dans l’état du possible, du fragile, du prêt à tomber. Autour de cette cheminée, une multitude de petits rouleaux d’argile crue, dispersés comme des souffles figés. Ce sont des unités, des tentatives, des formes qui ne disent rien mais insistent. Ensemble, ils composent une grammaire du silence, une partition sans son. L’œuvre parle de la fragilité du nombre, de la répétition comme rituel de résistance. À côté, une petite maison blanche, presque carrée, simple, posée comme un abri minimal. Elle ne domine pas — elle accompagne. Elle est présence discrète, témoin du foyer éteint. Enfin, une structure rectangulaire accueille en creux la forme exacte de cette maison. Elle est protection, empreinte, refuge inversé. Ce creux ne contient pas : il préserve. Il est le négatif du refuge, la mémoire sculptée d’un abri possible.

Mais ce qui donne à l’ensemble sa puissance silencieuse, c’est sa position au ras du sol. Rien n’est surélevé, rien ne cherche à s’imposer. Les formes sont couchées, présentes, à hauteur de chute. Elles invitent à se pencher, à ralentir, à écouter. Le sol devient surface de dialogue, lieu de fragilité partagée. Être au sol, c’est refuser le piédestal. C’est offrir la forme dans sa nudité, sans hiérarchie, sans distance.

Cette troisième forme des Trois pour quatre petites formes brèves poursuit la méditation sur le non-dit, sur le foyer absent, sur la parole empêchée — et sur le poids du silence, posé à même le monde.

Les maisons liées et le foyer suspendu

« Ce qui retient n’est pas toujours ce qui protège. »

Trois maisons blanches, longues, étroites, semblables à celles de la Forme II, sont posées au ras du sol, dans une posture de retrait. Elles ne s’élèvent pas — elles reposent, attendent, résistent. Entre elles, du coton : matière douce, mais ici isolante, presque asphyxiante. Le coton ne relie pas — il sépare. Il empêche le contact, il suspend le dialogue.

Autour des trois maisons, une corde de chanvre les enserre. Elle ne les relie pas : elle contraint, elle maintient. C’est une tension visible, un geste de serrage, une poétique de l’entrave. Aux deux extrémités, la corde s’enfonce dans des manchons de plomb, petits cylindres lourds, discrets, mais denses. Le plomb agit ici comme poids du silence, verrou du lien, matérialité du non-dit.

Face à cet ensemble contraint, une cheminée d’argile blanche crue, nue, sans feu, se dresse. Elle est bouche sans parole, foyer sans chaleur, centre sans activation. Elle évoque l’attente, le creux, le foyer suspendu. À son pied, toujours ces petits cylindres en argile crue, disposés en série, forment une grammaire du silence. Chaque cylindre est une unité fragile, une tentative, un souffle figé. L’argile, non cuite, reste dans l’état du possible — elle peut se fissurer, se casser, s’écraser. Ensemble, ces formes composent une partition sans son, une résistance muette.

Être au sol, c’est refuser la hauteur. C’est inscrire le fragile dans le réel, sans hiérarchie, sans distance.

Cette forme crée une tension contenue, une architecture ligotée, un foyer suspendu. Elle parle de ce que l’on retient sans dire, de ce que l’on lie sans relier, de ce que l’on pose sans élever.

Nella Esquian – 2025 / Exposition Il suono delle pietre / Chapelle Sainte Anne Tours-La Riche 2025